|

Iona

ist größer als Staffa,

aber doch auch nur klein. Die Ufer sind flach und nur in der Mitte

der Insel erheben sich ein paar kahle Felsen. Es fehlt diesem

Eilande jeder landschaftliche Reiz. Was ihr Bedeutung gibt, das

sind ihre geschichtlichen Traditionen, die hier in einem Maße

auftreten, das überall Bewunderung erregen würde, doppelt

aber an einem Orte, der, weitab von Kultur, nur ein geeigneter

Platz für Möwennester zu sein scheint. Und doch war

diese Stätte ein halbes Jahrtausend lang unter den heiligen

Plätzen des Landes der heiligste. Iona ist der Punkt, von

wo aus, in der Mitte des sechsten Jahrhunderts, die Christianisierung

des bis dahin heidnischen

Schottlands erfolgte. |

|

Ums

Jahr 560 verließ der Mönch

Columban (gälisch: Callum oder Malcolm) mit zwölf

Gefährten die irische Küste und segelte in einem offenen

Boot nach Schottland hinüber. Er und seine Genossen waren Schüler

St.

Patricks. Der heilige Eifer des irischen Apostels war auch auf

seine Jünger übergegangen. Sie wählten die Insel

Iona als Aufenthaltsort, weil sie nah genug der Küste lag,

um von ihr aus ihr Missionswerk beginnen zu können, und zu

gleicher Zeit die Möglichkeit jener völligen Zurückgezogenheit

bot, die den Grund- und Lehrsätzen ihres Meisters entsprach.

Sie nannten sich »Culdees«,

was nach Meinung der Gälen »zurückgezogene Leute«

bedeutet. In Abercrombys

und Jamiesons

Geschichtswerken heißt es von den Culdees: »Nur das

Seelenheil ihrer Mitmenschen lag ihnen am Herzen. Sie wirkten mehr

durch Beispiel als durch Wort. Sie halfen überall und beanspruchten

nie Lohn; Bevorzugung, Streit und Intrige kannten sie nicht. Demütig,

arm, keusch, so lebten sie.« St. Columban starb 595. Erst

zwei Jahre später betrat der heilige

Augustin, als Apostel Roms, die südenglische Küste,

um die heidnischen Angelsachsen

seiner Lehre zu unterwerfen, und begann nun das römische

Christentum nordwärts zu tragen, während die Nachfolger

Columbans ihr griechisches

Christentum von Norden nach Süden trugen. Im

Lauf der Jahrhunderte erfolgte endlich der Zusammenstoß,

in dem die Culdees völlig unterlagen. Diese Niederlage erfolgte

aber nicht vor Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. |

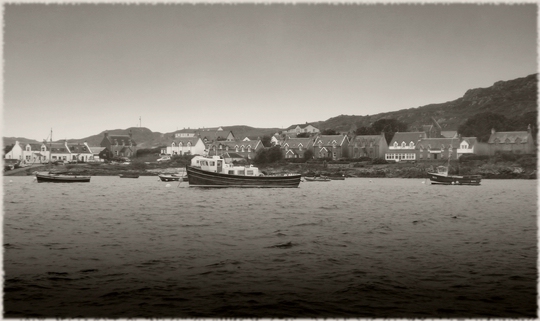

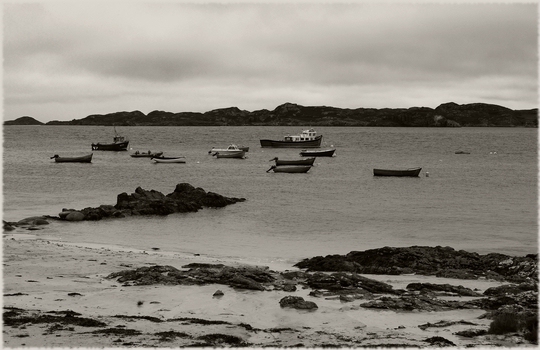

Der Steamer wirft Anker, und wir rudern der Insel zu. Am flachen Ufer derselben ziehen sich etwa vierzig armselige Hütten hin, die den gälischen Namen »Baile Mor«, das heißt die große Stadt, führen. Im selben Augenblick, wo wir aus dem Boot springen, sehen wir uns von einer Herde Kinder umringt, die Ionamuscheln und Ionasteinchen anbieten und die nunmehr, solange wir den heiligen Boden der Insel unter unseren Füßen haben, unsere treu-zudringlichen Begleiter bleiben. |

|

|

»Die

große Stadt« bietet nichts, aber unmittelbar im Norden

derselben nehmen die Sehenswürdigkeiten Ionas ihren Anfang

und ziehen sich eine Viertelmeile lang am Ufer hin.

Am linken Flügel, also dem Dorf zunächst, befinden sich die Ruinen eines Nonnenklosters, das frühestens gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts errichtet sein kann, da die Lehre Columbans keine Nonnenklöster gestattete. Die Gebäude selbst sind Feldsteinbauten, ohne Schönheit, nur bemerkenswert durch große Basaltblöcke im Mauerwerk, die keinen Zweifel lassen, daß den Baumeistern jener Epoche das benachbarte Staffa wohlbekannt gewesen ist. |

Die kirchlichen Gebäude am rechten Flügel sind größer, zum Teil aus späterer Zeit und besser erhalten. Wie sich am linken Flügel ein Nonnenkloster befand, so hier ein Mönchskloster. Von den eigentlichen Klostergebäuden ist wenig mehr vorhanden, die dazugehörige Kirche aber zählt zu den besten Ruinen(*) in Schottland und ist stattlich genug, um den Namen einer Kathedrale, den sie wirklich führte, zu rechtfertigen. Diese Kirche war nämlich nicht nur das kirchliche Gebäude der Abtei, die hier stand, sondern der ganzen bischöflichen Diözese »Iona«, die ohngefähr um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts von der Diözese Sodor (Insel Man) abgezweigt wurde. (*) Die Abteikirche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts wieder aufgebaut. |

|

|

Diese

Kathedrale, wie alle Gebäude, die sich hier vorfinden, ist

aus gehauenem Feldstein aufgeführt und gehört zu jenen

kirchlichen Bauten, an denen sich junge Archäologen und Architekten

die Sporen verdienen können. Wessen Kritik und Konstruktionstalent

hier nicht fehlgreift, der ist ein Meister. Eine wahre Musterkarte

von Baustilen! Rund- und Spitzbogen, dünne und dicke Säulen,

schwere und leichte Kapitäle, gotisch,

normannisch,

byzantinisch,

alles durcheinander und hier und dort ein Giebelfeld, das einem

als altsächsisch aufgeschwatzt werden soll. |

Wir wenden uns nun dem Zentrum zu. Die kirchlichen Gebäude am linken und rechten Flügel gehören sämtlich der römisch-katholischen Zeit an, also einer Epoche, wo Iona bereits aufgehört hatte, ein berühmter Wallfahrtsort, eine Art »Heiliges Grab des Westens« zu sein. Im Zentrum stoßen wir auf Überreste jener vorrömisch-katholischen Zeit, auf Kreuze und Grabsteine, die an die Zeit der Culdees und jene besondere Heiligkeit erinnern, die vom siebenten bis zum eilften Jahrhundert diesem Boden eigen war. Es sind drei Dinge, die unsere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen: eine Kapellruine (St. Oran's Chapel), zwei mit Relieffiguren überdeckte Kreuze und ein großer Kirchhof. |

|

|

St.

Oran's Chapel diente wahrscheinlich als Grabkapelle. Sie ist

sehr klein (sechzig Fuß

lang und sechsundzwanzig breit), aus rotem Granit

aufgeführt, mit niedrigen Rundbögen, und aller Wahrscheinlichkeit

nach zu Anfang des eilften Jahrhunderts von den Norwegern errichtet. |

Die

beiden Kreuze,

die den Namen »Macleanskreuz« und »St. Martinskreuz«

führen, sind die beiden einzigen Überbleibsel von den

360 Kreuzen, die bis in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts

hier standen und auf Befehl einer hyperpuritanischen

Synode

ins Meer geworfen wurden. Sie sind beide aus Glimmerschiefer

gefertigt, sehr graziös in ihren Verhältnissen, und gleichen

beide, weil die Schieferplatten nur dünn waren, unsern modernen

gußeisernen Grabkreuzen. Das St. Martinskreuz ist vierzehn,

das Macleanskreuz nur eilf Fuß hoch. |

|

|

Das

Macleanskreuz gilt für älter und soll, bald nach dem Erscheinen

Columbans auf der Insel, an der Stelle eines heidnischen Denkmals

errichtet worden sein. Wieviel hiervon wahr ist, muß dahingestellt

bleiben. Daß diese Kreuze indes sehr alt sind und der früheren

Glanzzeit Ionas angehören, scheint mir unzweifelhaft. Diese

Kreuze scheinen mehr den Charakter von Votivtafeln

als von Grabkreuzen gehabt zu haben, und schon dieser Umstand allein,

für den sich in der römisch-katholischen Zeit schwerlich

ein Analogon findet, deutet auf eine frühe Vergangenheit. |

Wir betreten nun die große Sehenswürdigkeit Ionas - seinen Kirchhof. Er führt den Namen »Reilig Ourain« oder St. Orans Begräbnisplatz. Den Mitteilungen des Dechanten Munro nach war dieser Kirchhof viele Jahrhunderte lang der Begräbnisplatz für die schottischen und norwegischen Könige. »Wir erfahren aus unseren Chroniken, daß König Coelus von Norwegen seine Edlen bat, sie möchten ihn auf Icolmkill bestatten, wenn er im Kampf gegen die Südschotten fallen sollte. Das spricht dafür, daß auch den skandinavischen Königen daran lag, auf der heiligen Insel ihren letzten Ruheplatz zu finden.« So schrieb Munro 1594. Zahlendreher von Fontane: es war 1549 |

|

|

Die

Grabsteine liegen verwittert da, nirgends eine Inschrift oder Jahreszahl.

Ein Beweis also ist nicht mehr zu führen, daß achtundvierzig

schottische Könige an dieser Stelle begraben liegen. Man kann

die Begräbnisplätze der schottischen Könige mit historischer

Sicherheit bis zum Jahre 1073 zurückverfolgen, in welchem Jahre

Malcolm

Canmore, der Besieger und Nachfolger Macbeths,

in der Kathedrale von Dunfermlin

beigesetzt wurde. Die Frage entsteht also: Wo wurden die schottischen

Könige (die damals alle noch Hochlandskönige waren) vor

1073 beigesetzt? Die Tradition antwortet: auf Icolmkill (Iona).

Und sie wird recht haben. |

Iona war der heilige Boden, es hieß z. B., daß beim Untergang der Welt Iona wie ein gesegnetes Blatt auf der Sündflut schwimmen werde, und es darf nicht überraschen, daß sie dort im Tode ruhen wollten, von wo ihnen das Licht und das Heil gekommen war. Die größte Wahrscheinlichkeit aber hat es für sich, daß, König Duncan und König Macbeth die beiden letzten waren, die hier – der Ermordete und der Mörder – im schwarzen Boot über das Wasser kamen, um in heiliger Erde die letzte Ruhe zu finden. Schon zu Shakespeares

Zeit muß übrigens diese Tradition lebendig gewesen

sein, denn es heißt in »Macbeth«

|

|

Rosse:

Wo ist der Leichnam Duncans? |

|